6月24日上午,全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會在京召開,習近平總書記為國家最高科學技術獎獲得者等頒獎并發表重要講話。自1999年黨和國家對科技獎勵制度實行重大改革以來,這是首次由黨中央、國務院共同授予國家科學技術獎。國家電投上海核工院牽頭完成的項目“大型先進壓水堆非能動安全關鍵技術及應用”獲國家科學技術進步二等獎。項目第一完成人、壓水堆國家科技重大專項技術總師、“國和一號”總設計師、國家電投首席科學家鄭明光和項目第四完成人、壓水堆國家科技重大專項技術副總師嚴錦泉作為獲獎代表在人民大會堂參加會議。

積極安全有序發展核電是黨的二十大明確作出的戰略部署,是我國能源戰略的重要組成部分。大型先進核電是實現中國“3060”目標、保障國家能源安全的重要支撐。

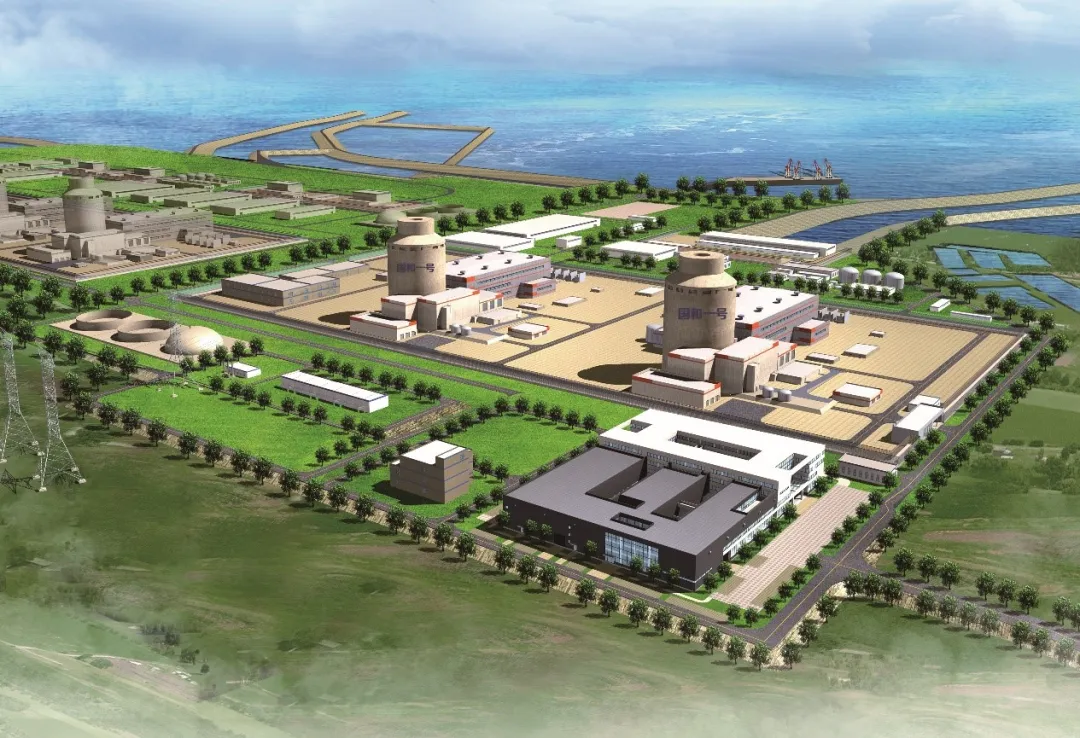

項目依托國家科技重大專項大型先進壓水堆專項,攻克了高功率堆芯冷卻難、高衰變熱熔融物堆內滯留難、高放核素高溫高壓安全殼內包容難等三大科學與工程難題,開發了嚴苛事故下高功率堆芯非能動冷卻技術,攻克了極端情況下堆芯燒毀后的熔融物堆內滯留技術,發明了高溫高壓下能夠包容放射性的安全殼制造和溫壓控制技術,突破了全球非能動安全技術能力的認知,為我國自主研發的“國和一號”三代核電解決了關鍵技術問題。“國和一號”單堆電功率超過1500兆瓦,可從設計上消除大規模放射性釋放的可能性,有效控制未來核電規模化發展的安全風險。

項目成果具有完全自主知識產權,創建了國際領先的三代核電非能動安全設計技術體系與建造標準,由中國核能行業協會組織的院士專家鑒定委員會認為該項目“整體達到國際領先水平”,已于2016年通過國際原子能機構、國家核安全局審評。項目成果已應用于“國和一號”示范工程、廣東廉江、山東海陽、浙江三門等4個項目的8臺核電機組,總裝機容量超過1000萬千瓦,全部建成后每年可貢獻清潔電力超過850億千瓦時,每年減少碳排放約6400萬噸,相當于種植闊葉林約17.6萬公頃,可創造巨大的經濟和社會效益。

▲國和一號示范工程效果圖

本次獲獎項目源自壓水堆國家科技重大專項,并在此基礎上形成了三代核電自主化和高水平科技自立自強的標志性成果——“國和一號”。自2008年“國和一號”研發工作啟動以來,國內科研院所、裝備制造企業、高等院校等700余家單位、3萬余名科研人員參與研發、設備制造及工程建設,成功填補了我國核電產業多項技術和工藝空白。據統計,“國和一號”研發過程中,形成知識產權成果1.4萬余項,形成新產品、新材料、新工藝、新裝置、新軟件等2000余項。截至2023年底,“國和一號”已實現整機100%國產化能力,有力支撐了核電“走出去”戰略。

2023年度國家科學技術獎堪稱近20年授獎最少、難度最大的一屆,三大獎通用項目共計申報1240項,最終獲獎200項,整體獲獎率僅為16.4%。

2023年國家科學技術獎著重突出國家戰略導向,堅持“四個面向”,把服務國家重大戰略需求并作出創造性貢獻作為提名、評審及獲獎的重要原則。獲得國家科學技術獎是對國家電投科技創新工作的肯定和激勵,更是鼓舞和鞭策,國家電投將繼續打好關鍵核心技術攻堅戰,以科技創新支撐高質量發展,培育發展新質生產力,為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

官網手機端

官網手機端

微信公眾號

微信公眾號

核能云端

核能云端